La crítica literaria, sus pares escribas, y los lectores de lo distinto, de lo underground, ven a Charles Bukowski, como el cronista de los sinesperanza.

A mi me remonta a los comienzos de los años setenta cuando accedimos a su lectura por primera vez. Lectura desordenada, algo confusa, porque a veces era un hèroe y a veces un anti heroe, lo conocimos a través del rock, la Generación beat, como a un bohemio, marginal, que cultivaba sus flores poéticas en los suburbios, en los andurriales, que soltaba pájaros cercanos a nuestras realidades, por ese entonces, y nos hacia bien su libertad, su contundencia y crudeza plasmada en sus versos. Y porque desde esa máquina trituradora que era la sociedad en que vivía, su jardín estaba cultivado con ese realismo a contrapelo.

Recuerdo que en las noches de «El Templo», lugar físico donde nos recibía Juancho Martinez, en el Barrio Talleres, y al que acudíamos una decena, por entonces, jóvenes, poetas, pintores, dibujantes, escultores leíamos algo del viejo Charles.

Tiempo después ese grupo se transformó en «La Cofradía de la Colina». Leíamos nuestros propios poemas, cuentos, escuchábamos música (rock, blue, jazz, Mateo, Rada, Zitrrosa, Darnauchans y tantisimos más), hablábamos, leíamos, escuchábamos, «a los grandes», intercabiabamos ideas, analizábamos versos y narraciones, filosofábamos, y como eramos un poco underground, de alguna manera, Bukowski era un semejante muy querido por nosotros.

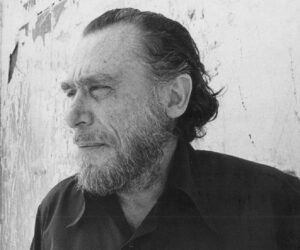

“Encuentra lo que amas y deja que te mate”, escribió una vez Charles Bukowski, acaso sin saber que esa frase iba a convertirse en tatuaje, en remera, en consigna de los inconformes. Pero antes de ser icono, fue hombre. Y antes de ser autor, fue un trabajador postal derrotado, un alcohólico, un tipo de voz rasposa que vivía entre pensiones baratas, bares ruidosos y habitaciones cargadas de humo y soledad.

Durante su vida, Bukowski fue visto como un outsider de la literatura tradicional. Mientras que escritores como Allen Ginsberg y Jack Kerouac eran celebrados dentro del movimiento Beat, Bukowski se mantuvo al margen, criticando la intelectualización excesiva de la poesía. Su estilo crudo y directo lo alejó de los cIrculos literarios convencionales, aunque fue admirado por autores como Jean-Paul Sartre y Jean Genet.

Nacido en Alemania en 1920 y criado en Los Ángeles, Bukowski fue un escritor germano-estadounidense que nunca buscó brillar en las vitrinas de la literatura seria. Es más renegó de ella. Su obra se pasea por los márgenes, recoge la basura emocional de la vida urbana, y la convierte en literatura con una crudeza brutal. Fue llamado “poeta maldito” con justicia: maldito por su propio desencanto, por su vida errante, por esa manera de escribir que no pide permiso ni perdón.

En su estilo seco, directo, sin adornos, supo hablar de alcohol, sexo, desesperanza, alienación, muerte. Pero también de belleza. Una belleza escondida en lo miserable, como un lirio brotando en un terreno baldío.

Mientras algunos críticos lo han acusado de vulgar y misógino, de repetir fórmulas como un borracho que no sabe cuando parar, otros lo ubican como el máximo exponente del realismo sucio, esa corriente literaria que no busca embellecer nada, ni siquiera la tragedia.

Para sus contemporáneos fue una figura incomoda. No quiso sumarse al movimiento beat, aunque compartió algunas posturas. Prefirió escribir desde la trinchera del fracaso, en soledad. Sin pertenecer a ninguna casta, sin besar ningún anillo literario.

Sus lectores (entre ellos, nosotros), en cambio, lo adoptaron como un profeta de los perdedores. Quien alguna vez estuvo al borde del abismo, lo sabe: Bukowski no da consejos ni consuela, pero escribe desde el mismo lado del precipicio.

LA VERDAD COMO EL WHISKY BARATO, ARDE

En su poesía, Bukowski mezcla prosa confesional con lirismo seco. Habla de soledad, rutina, noches largas, bares vacíos, mujeres pasajeras, y de ese instinto inexplicable de seguir escribiendo aunque todo está roto. Su verso no busca musicalidad: busca verdad.

Su vigencia hoy no solo se explica por lo literario, sino por lo emocional y existencial. En una época de frases prefabricadas y mitos fugaces, sus libros siguen siendo un refugio para quienes no encajan, para quienes se sienten demasiado humanos, demasiado reales.

CHINASKI: EL DOBLE QUE LO DICE TODO

Su alter ego literario, Henry Chinaski, aparece en varias de sus novelas —Cartero, Factotum, La senda del perdedor, Mujeres— como la máscara perfecta para decir lo que Bukowski a veces callaba en su vida. Chinaski no es héroe ni martir. Es un antihéroe resignado, un personaje que acepta su mediocridad como quien se sirve otro whisky. Un hombre que no quiere salvar al mundo, sino entender por qué está tan jodido.

A través de Chinaski, Bukowski retrata con ironía y humor negro las miserias del trabajo alienante, las relaciones truncas, los amaneceres con resaca y la sensación de vivir fuera del sistema sin siquiera haberlo intentado.

No fue un escritor que buscó caer bien. No escribió para los críticos ni para las academias. Escribió para los desesperados, los que fracasaron más de una vez y siguieron caminando. Escribió sobre todo, porque no tenía otra forma de mantenerse vivo.

Lo suyo fue más bien una militancia en el desencanto. No idealizó la bohemia: la vivió. Su estilo literario, marcado por el realismo sucio, retrata con crudeza la existencia de los desposeídos, los obreros alienados, los borrachos críticos, los solitarios incurables.

Su alter ego, Henry Chinaski, no es redimible, ni pretende serlo. Es un espejo de Bukowski, una versión afilada de si mismo que dice en voz alta lo que muchos callan.

TEMAS RECURRENTES

La marginalidad como bandera: Bukowski no escribe desde la cima. Observa desde el sótano de la sociedad.

Sexo crudo y sin romanticismo: Relaciones pasajeras, amor deshecho, mujeres reales y heridas.

Trabajo alienante: Oficios absurdos, jefes crueles, rutinas sin sentido.

Rebeldía existencial: Su literatura es un grito contra la hipocresía social y la falsa moral.

Soledad y muerte: Bukowski es un cronista lúcido de la decadencia humana.

Es un narrador que no busca agradar, sino desahogarse. Su miseria no es impostada. Su cinismo es una forma de defensa.

En un mundo que busca héroes, Bukowski ofrece antihéroes honestos.

SU LEGADO

Mientras vivió, muchos lo despreciaban. No encajaba en los círculos académicos ni en las corrientes literarias dominantes. Fue ignorado por la critica oficial. Y sin embargo, escritores como Jean Genet, Jean-Paul Sartre o Roberto Bolaño lo reconocieron como una voz autentica.

Hoy, su legado crece. Lo leen jóvenes que no se sienten representados por la solemnidad. Lo citan músicos, artistas callejeros, cineastas. Su influencia se extiende desde la literatura underground hasta el cine y la cultura popular.

“Alguna gente nunca enloquece. Qué vidas verdaderamente horribles deben llevar.” ( Charles Bukowski)

LA BELLEZA DE LO ROTO

Bukowski no era un gurú ni un iluminado. Fue, simplemente, un tipo que supo mirar la miseria sin parpadear y escribir sobre ella con un lirismo crudo. En sus versos hay caos, pero también una búsqueda de sentido. Lo leí y sentí que hay alguien más en el mundo que entiende el lado oscuro sin tapujos. Por eso vuelve. Por eso no se va.

Muchas de las técnicas de Bukowski —auto-ficción sin maquillaje, monólogo interior abrupto, humor negro— reaparecen en autores de hoy.

Algunos autores latinoamericanos retoman la mirada del bar, el cuarto amueblado precario y el relato de perdedores anónimos.

Hoy Bukowski sigue vendiendo más ejemplares que casi cualquier poeta vivo: ocupa “más espacio de estantería que ningún otro poeta estadounidense”

En blogs, foros y redes sociales circulan sus versos como flores de rebeldía. Su honestidad brutal inspira microcuentos en Instagram y capítulos de podcasts literarios, donde la voz directa al lector se vuelve moneda corriente.

Bukowski no sólo inauguró un estilo; creó un espacio de confianza con el lector que la literatura “seria” a menudo desprecia. Su influencia perdura en el modo en que hoy muchos asumen la escritura: sin disfraces, sin retórica innecesaria, pegada a la carne de la experiencia.

Hace algunos años, el gran poeta salteño Elder Silva Rivero, «El Coqui», tan cercano aquella «Cofradía de la Colina», en una gira por España recaló con el «Bar Bukowski, pudimos ver al salteño en un video leyendo su poesía ante un público español, y algún uruguayo anclado por aquellos lares, que fascinados seguían la atrapante lectura del querido Elder. Ese hecho, mas de cuarenta años después de nuestras primeras lecturas. Fue como si nos tomáramos algunas copas con el viejo Charles.

CAMACA

Esta nota original fue publicada en Diario El Pueblo en mayo de 2025