Hablar de Alfredo es hablar de una liturgia. No era solo un cantor; era el dueño de una voz que funcionaba como un puente entre el asfalto de Montevideo y el polvo de los caminos rurales. Cuando Zitarrosa cantaba, el aire se volvía más denso, más serio, como si el tiempo se detuviera a escuchar una verdad que solo él sabía pronunciar.

LA ESTAMPA DEL CABALLERO CRIOLLO

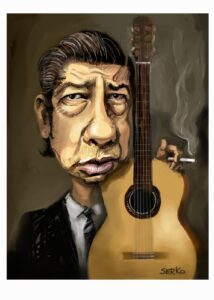

Aparecía siempre impecable, con el cabello rígidamente peinado hacia atrás y un traje oscuro que le servía de armadura. Detrás de él, el cuarteto de guitarras —ese latido de madera y cuerdas— armaba el nido para que su voz se posara. En su mano, a menudo un cigarrillo; en sus ojos, una melancolía que parecía cargar con los dolores de todo un pueblo.

LA MILONGA COMO DESTINO

Alfredo no solo cantaba milongas; las habitaba. Su voz era un instrumento de precisión. Tenía una dicción perfecta, donde cada sílaba pesaba. Su registro grave no era un alarde técnico, sino un refugio.

Desde la ternura de «Zamba por vos» hasta la densidad existencial de «Guitarra negra», su obra fue un mapa de la identidad rioplatense.

EL EXILIO Y EL REGRESO

La historia le dolió en el cuerpo. El exilio lo llevó por España y México, alejándolo de su «paisito», pero nunca de su esencia. Aquel 31 de marzo de 1984, cuando regresó y una multitud lo escoltó desde el aeropuerto, Uruguay no solo recuperaba a un artista; recuperaba una parte de su alma que había estado muda.

«Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie…» escribía él, y así sigue creciendo su mito, de abajo hacia arriba, en el silbido de un paisano o en el parlante de un bar en una esquina cualquiera.

Alfredo Zitarrosa murió un 17 de enero de 1989, pero su voz se quedó a vivir en el bordonear de las guitarras. Es ese «violín de Becho» que sigue sonando en la memoria colectiva, recordándonos que se puede ser universal siendo profundamente local. “Y en no te olvidés del pago si te vas pa’ la ciudad…”

DALTON BENNET