Es una de las páginas mas negras del Siglo XX con el agravante de un manto de olvido, de ocultamiento de lo que realmente sucedió.

El genocidio armenio, en manos de Turquía.

“El 24 de abril de 1915, el gobierno de los Jóvenes Turcos capturó a cerca de 250 intelectuales y líderes armenios que vivían en Constantinopla, actual Estambul, como una campaña de propaganda para presentar a la minoría étnica armenia como una amenaza para la seguridad del Imperio.

La gran mayoría de estas 250 personas fueron gradualmente deportadas y asesinadas por los turcos, una muestra de lo que le ocurriría a cientos de miles de armenios en los años venideros.

Las ‘marchas de la muerte’: el destierro de los armenios hacia el desierto del norte de Siria

El 29 de mayo de 1915, el gobierno de los Jóvenes Turcos aprobó la ley de deportaciones para desterrar a cualquier persona que representase una amenaza contra la seguridad nacional.

Una legislación que dio luz verde al ejército otomano para deliberadamente deportar a los armenios del Cáucaso hacia el inclemente desierto del norte de Siria.

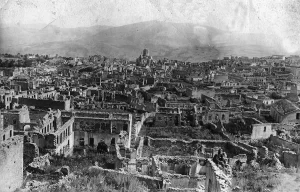

Las ‘marchas de la muerte’ fueron travesías forzadas de miles de armenios por el desierto circundante de Deir Ez-Zor. Las autoridades militares retuvieron los suministros con qué alimentar estas procesiones, de manera que miles de armenios comenzaron a morir de inanición. The New York Times reportó en agosto de 1915 que los márgenes del Éufrates al noreste de Siria estaban llenos de cadáveres, como resultado de un plan para exterminar de hambre a todo el pueblo armenio.

Mientras las caravanas de armenios avanzaban hacia una muerte segura en el desierto, los turcos otomanos aprovecharon para decomisar y expropiar sus títulos de propiedad y tomar posesión de sus distritos.

La violación fue otro flagelo del genocidio. De acuerdo con Walter Rossler, cónsul alemán en la ciudad de Alepo para la época, la cuarta parte de las mujeres jóvenes de «apariencia agradable» fueron violadas sistemáticamente por los militares otomanos.

Los armenios que sobrevivieron a las marchas de la muerte fueron eliminados en más de una veintena de campos de concentración instalados en la actual frontera de Turquía con Siria e Irak. Eitan Belkind, un oficial judío infiltrado en el ejército otomano, reportó haber visto la quema de 5 mil armenios como parte del esquema de masacres, que incluía quemas masivas, ahogamientos, envenenamientos y sobredosis de drogas.

El genocidio armenio ocupó gran parte de la Primera Guerra Mundial, desde 1915 hasta 1918, pero prosiguió hasta 1923, año en que finalmente la comunidad internacional reconoció la soberanía de la recién creada República de Turquía.

Turquía niega de plano que se le llame genocidio a la matanza de armenios, abogando que, aunque hubo masacres en su contra, no existió un plan de exterminarlos. Sin embargo, múltiples misiones diplomáticas e investigaciones académicas confirmaron con hechos y testimonios que sí lo fue. Actualmente, alrededor de 30 países, el primero de ellos Uruguay, y entre los que se cuentan Estados Unidos, Francia y Alemania, reconocen que sí existió un genocidio.

107 años después de que hubiese comenzado el genocidio en el que se presume perdieron la vida 1,5 millones de armenios, las relaciones entre Turquía y Armenia son tensas y beligerantes. Una enemistad que data de siglos atrás” (Notade AndrésSuárez Jaramillo).

URUGUAY EL PRIMERO EN RECONOCER EL GENOCIDIO.

“Y hace 57 años, Uruguay se convirtió en el primer país en reconocer como genocidio el exterminio que llevó a cabo Turquía contra su pueblo. Hoy el canciller Francisco Bustillo será orador central en nombre del Poder Ejecutivo en un acto de recordación del genocidio armenio.

“De hecho, Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer oficialmente este genocidio, a través de la Ley Nro. 13.326 lo cual constituyó un hito histórico en la lucha por la justicia del Pueblo Armenio. Sin embargo, 106 años después, Turquía continúa negando que haya existido un genocidio.

COMO LLEGARON LOS ARMENIOS A URUGUAY?

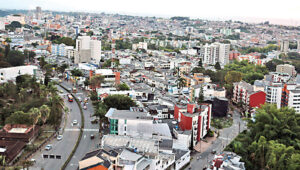

Los emigrantes armenios comenzaron a llegar a Uruguay hacia fines del siglo XIX, pero la mayoría llegó entre 1923 y 193i. Muchos recorrieron varios países hasta embarcarse con destino a América del Sur en los puertos de Cercano Oriente y Europa.

En Uruguay, a pesar de ser una colectividad menor, con unos 15.000 a 20.000 miembros, es un número importante para el pequeño país y uno de los mayores grupos de migrantes.

¿Qué países reconocen el genocidio contra los armenios?

Argentina, Brasil, Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Portugal, Rusia y Uruguay se encuentran entre los más de 20 países que han reconocido formalmente el genocidio contra los armenios.

LA HISTORIA DE ARMENIA, UN GENOCIDIO SIN FIN

Texto por: Beatriz Arslanian

El 24 de abril de 2021 se conmemora el 106 aniversario del inicio del genocidio contra el pueblo armenio, pues fue en esa fecha de 1915 cuando los turcos otomanos arrestaron y decapitaron a cientos de intelectuales y políticos. Un total de 1,5 millones de armenios fueron asesinados durante la Primera Guerra Mundial. Pero esa no fue la primera agresión. Armenia fue el antiguo paso de invasores, la miga del otomanismo, la pequeña república soviética y la nación soterrada del siglo XXI.

ANUNCIOS

Las páginas contemporáneas de la historia armenia advierten sobre un genocidio planificado por las autoridades turcas que inició con el Sultán Hamid, continuó con los Jóvenes Turcos y culminó con Kemal Ataturk, el padre de la Turquía moderna. Las primeras agresiones contra los armenios ocurrieron desde finales del siglo XIX, aunque se considera que la fecha de inicio del proceso genocida fue el 24 de abril de 1915, cuando arrestaron y decapitaron a cientos de intelectuales y políticos armenios en Constantinopla.

Carlos Antaramian en el artículo ‘Esbozo histórico del Genocidio Armenio’ relata algunos de los pasos premeditados del plan de exterminio. La sociedad había quedado acéfala sin su fracción letrada; la fuerza masculina servía al Ejército turco y era explotada para construir caminos, vías férreas y trincheras, para ser luego aniquilada. Mujeres, niños y ancianos quedaron a merced de los métodos más crueles de tortura y fueron protagonistas de las largas caravanas de deportación hacia los desiertos de Siria y Mesopotamia, donde atravesaron situaciones extremas como inanición, enfermedad, violaciones y fusilamientos.

El genocidio fue programado bajo el amparo de la Primera Guerra Mundial, que enmascaró el plan panturquista de crear un Estado homogéneo compuesto por turcos musulmanes. No había lugar para armenios, asirios y griegos en aquella ecuación. De este modo, las masacres cometidas por el gobierno turco contra el pueblo armenio arrastraron la vida de un millón y medio de civiles.

Tras el ocaso del Imperio Otomano, una cortina cubrió la tragedia y avaló el renacer de Turquía. Los responsables del genocidio armenio desviaron su paso por los tribunales de justicia, abriendo camino al triunfo del silencio hasta la actualidad.

A 106 años, el Estado turco continúa negando la existencia del genocidio armenio y, de hecho, gran parte de sus ideológos y ejecutores han sido enaltecidos en su narrativa nacional como héroes de la patria. El empeño turco por cambiar la historia, incluso en sus textos escolares, ha dotado de argumentos a otros hechos de lesa humanidad como el Holocausto judío. “¿Quién recuerda hoy el exterminio de los armenios?”, fue la frase que pronunció Adolf Hitler antes de la invasión a Polonia en 1939.

La actual Turquía liderada por Recep Tayyip Erdogan se esfuerza por cubrir su pasado con un manto de legalidad. Su lobby ampliamente expandido desvía el término “genocidio” y lo reemplaza por el de “guerra”. Gran parte de su ciudadanía desconoce lo acontecido en su territorio hace más de un siglo atrás y quien comienza a cuestionar el pasado de su nación es sancionado por el artículo 301 del código penal por degradar la identidad turca.

Más de una veintena de estados han reconocido el genocidio armenio, tras el primer paso que dio Uruguay en 1965. Sin embargo, Armenia todavía no da vuelta a esa página de su pasado en gran medida por la falta de reconocimiento internacional de lo que ocurrió.

Nagorno Karabaj, la reactivación del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

El país caucásico irrumpió nuevamente en la escena global a raíz del enfrentamiento bélico en el territorio de Nagorno Karabaj. El 27 de septiembre de 2020, Azerbaiyán desencadenó un ataque a gran escala sobre la línea de contacto con Nagorno Karabaj (Artsaj, su nombre original en armenio) y reactivó un conflicto armado que, en la teoría, había puesto su punto final con la firma de cese al fuego en 1994. En esta ocasión, la pandemia de Covid-19 impuso un escenario de desorientación en el que los países del mundo estaban concentrados en encontrar formas de resolver su crisis sanitaria.

El origen de la tensión comenzó a principios del siglo XX, cuando el líder soviético Joseph Stalin entregó la gestión de Nagorno Karabaj a Azerbaiyán en calidad de región autónoma en 1923. Años posteriores, el movimiento independentista de 1988 reclamó la reunificación de Nagorno Karabaj con Armenia, aunque el pedido fue objetado por el gobierno soviético. Ambas declararon su independencia de la Unión Soviética y de inmediato, se levantaron las barreras del enfrentamiento bélico con Azerbaiyán entrada la década de los noventa.

A partir del fin de la guerra, el Grupo Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) comenzó a mediar entre dos posiciones dicotómicas: el derecho internacional a la integridad territorial de Azerbaiyán y el derecho a la autodeterminación del pueblo de Nagorno Karabaj. Sin éxito en la resolución del conflicto, la guerra tocó la puerta otra vez en 2020.

El apoyo explícito de Turquía a su nación aliada Azerbaiyán no tardó en aparecer. Sus mandatarios consolidaron un compromiso mutuo de largos años sellado con la provisión de drones Bayraktar TB2 de industria turca, unidades de fuerzas especiales del Ejército turco y mercenarios sirios que llegaron al campo de batalla desde Turquía para enfrentarse al Ejército de Defensa armenio.

Luego de 44 días de intensas ofensivas militares, un acuerdo firmado entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia puso fin a los ataques. Sin embargo, en el pueblo armenio prevaleció el sabor amargo de la historia que se repite una vez más. Las intenciones de limpieza étnica brotaron con los ataques a la población civil de Nagorno Karabaj; miles de soldados armenios murieron con el impacto de la artillería de Azerbaiyán y cientos de prisioneros de guerra fueron detenidos por las tropas azerbaiyanas quienes, hasta hoy, se niegan a devolverlos.

Además, la ocupación de más del 70% de la superficie karabají desterró a una significativa cantidad de habitantes que ahora viven bajo la condición de refugiados. Hace tan solo algunos meses, las hileras de armenios expulsados de sus hogares actualizaron las antiguas imágenes de las “caravanas de la muerte” de 1915.

Marcas de ‘armenofobia’ después de la guerra

Según el comunicado emitido por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, las hostilidades han renovado la política negacionista de Turquía y han consolidado la atmósfera para que Azerbaiyán abra paso a la destrucción del patrimonio cultural armenio en los territorios recientemente ocupados. De este modo, intentan cuestionar la existencia histórica de armenios en esas tierras.

La aspiración panturquista se ha reactivado en la región alimentada por el odio desmedido y la armenofobia. Sus bases han echado raíces profundas a niveles estatales y se implementan programas políticos que materializan el racismo contra personas de origen armenio.

El pasado 12 de abril el presidente de Azerbaiyán Ihlam Aliyev inauguró el “Parque de Trofeos Militares”, donde se exhiben equipos confiscados, cascos de soldados armenios muertos en combate y maniquíes de cera que los representan en situaciones humillantes. Familias, niños y niñas recorren las exhibiciones cimentando la vigencia de generaciones educadas en el odio hacia el pueblo armenio. De hecho, las instituciones de educación formal son creadoras de una fuerte animosidad racial. A modo de evidencia, un video viralizado en 2018 da cuenta del adoctrinamiento en un jardín de infantes en Azerbaiyán: “¿Quién es nuestro enemigo?”, preguntó la docente. “Los armenios”, respondieron los niños al unísono.

Las autoridades turcas y azerbaiyanas presentan un discurso público pacifista y absuelto de toda responsabilidad, al tiempo que alimentan sus medidas de agresión contra la población armenia en el presente y fortalecen su política negacionista en torno a lo que ocurrió hace 106 años en esta región.